HOME > 講座・研究会 > 樹木と緑化の総合技術講座 > 概要(前期) > 講義風景ページ2

|

平成21年度 講義風景<2>

樹木の構造と生理

講師: 福田健二(東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)

|

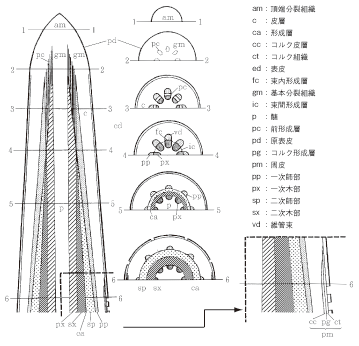

樹木の組織(模式図) |

樹木の成長は、茎頂にある頂端分裂組織におけるシュートの形成、根端分裂組織による根の形成、維管束形成層による二次木部、二次師部の形成、という3つの分裂組織の活動によって行われる。このうち、主軸の頂芽または仮頂芽によって行われるシュートの伸長量が、樹高の増加としての上長成長量となり、形成層による分裂活動の旺盛さが、直径の増加としての肥大成長量となる。

次いで、光合成のメカニズム、樹木の生育と温度、樹木の必須元素、樹木の水分生理、植物ホルモンについて解説。

|

|

森林生態と物質循環

講師:只木 良也(名古屋大学名誉教授)

気候が決める植生

気候要因のなかでも、降水量は植生を支配する最も基本的な要因である。降水量が少なく、降水量と蒸発量の差として水の絶対量が不足する過乾燥から、乾燥、半乾燥、準湿潤、湿潤に向かって、砂漠−草原−サバンナ−森林と、植物帯すなわち自然の植生の分布が変わり、準湿潤・湿潤のところで森林が成立する。

全国平均で1700mm以上の年間降水量を持つわが国では、全土が森林成立の条件に当てはまるが、森林の成立を許すほどの湿潤条件を持つところは、地球陸地の1/3に過ぎない。

森林が成立するだけの湿潤条件を持つところでは、今度は気温の違いによって異なった種類の森林が成立する(図4)。「あとは野となれ山となれ」ということわざ、野とは草原、山とは森林と解釈できるから、砂漠や草原地帯では生まれようもない、湿潤なわが国ならではのことわざである。

次いで、遷移、生態系について解説。

|

|

| 図4 日本の森林帯(只木 1988) |