HOME > 高田松原の再生に向けて >「樹脂道指数判定講習会」の報告

![]() 「樹脂道指数判定講習会」の報告

「樹脂道指数判定講習会」の報告![]()

平成27年11月13日、森林総合研究所林木育種センター東北育種場において樹脂道指数判定講習会を行った。アカマツ、クロマツは自然状態でアイグロマツと呼ばれる一群の交雑種を発生させ、これらの近縁性は主として葉の諸形質を用いて判定され、その中でも樹脂道の配列による判定が最も信頼性が高いとされている。

NPO法人高田松原を守る会が育苗中の松原由来のマツは約600本あり、松原の歴史を継承する樹木として大切な役割を持っている。これらの樹木を松原に戻す際に、判定型の情報を参考に配置計画を立案することが必要であることから、市民による高田松原再生活動の一環として、関係者により判定作業を行うための判定方法について講習を受けた。

高田松原を守る会鈴木理事長の開会の辞に続き、東北育種場の関場長の挨拶があり、始めに植田連絡調整課長から「マツの見分け方講座」と題して、アカマツとクロマツの見分け方(見た目の判断、樹皮、花粉の着き方、葉、苗木での判断)、受粉の適期、アカマツ・クロマツ・中間種の樹脂道による見分け、樹脂道による計算方法、および実習の手順について説明を受けた。

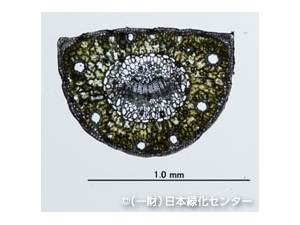

引き続き、宮本主任研究員が実習指導に加わり、参加者は準備されたアカマツ・クロマツ・中間種の針葉を、カミソリ刃を使って薄い試料切片をつくり、顕微鏡で樹脂道の配置、個数など3タイプの標本を見比べ、特徴の違いを研修した。

講習には、NPO法人高田松原を守る会、(一社)日本造園建設業協会岩手県支部、松保護士、当センターから、合計12名が参加した。今後、この講習で学んだ知識をもとに、関係者により育成中の約600本のマツについて判定作業を進める予定である。

なお、本講習会は、主催:NPO法人高田松原を守る会、(一財)ベターリビング、(一財)日本緑化センター、協力:森林総合研究所林木育種センター東北育種場、(一社)日本造園建設業協会岩手県支部により実施した。

切片をグリセリンで覆い乾燥を防ぐ

顕微鏡による樹脂道の観察

希望の松の樹脂道の配置

(左から)

切片を乗せるスライドガラスとカバーガラス、

アカマツ・中間種・クロマツの針葉、

針葉をスライスするニンジン(まな板)、

カミソリ刃、ピンセット